1989中国北から南までぐるぐる

1989中国北から南までぐるぐる 雲南省・昆明~1989.10-12中国③

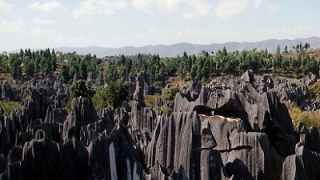

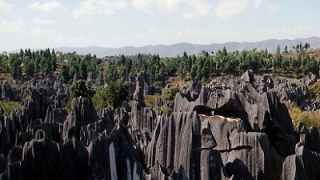

旅を終えてすぐにまとめておいた文章が出てきたので、ここからそれを優先して書いていこうと思う。文体が変わるのはそういう理由である。 昆明、そして石林 昆明、雲南省の省都。気候は年間を通じて穏やかで、人間もいたって穏やからしい。昨年のシルクロー...

1989中国北から南までぐるぐる

1989中国北から南までぐるぐる  1989中国北から南までぐるぐる

1989中国北から南までぐるぐる  1989中国北から南までぐるぐる

1989中国北から南までぐるぐる  1989春のエベレスト街道

1989春のエベレスト街道  1988ネパール&インドぐるぐる

1988ネパール&インドぐるぐる  1988ネパール&インドぐるぐる

1988ネパール&インドぐるぐる  1988ネパール&インドぐるぐる

1988ネパール&インドぐるぐる  1988ネパール&インドぐるぐる

1988ネパール&インドぐるぐる  未分類

未分類  2020初秋北海道&東北

2020初秋北海道&東北